脱单 成双 共白头

携手 同行 永相守

月老传说

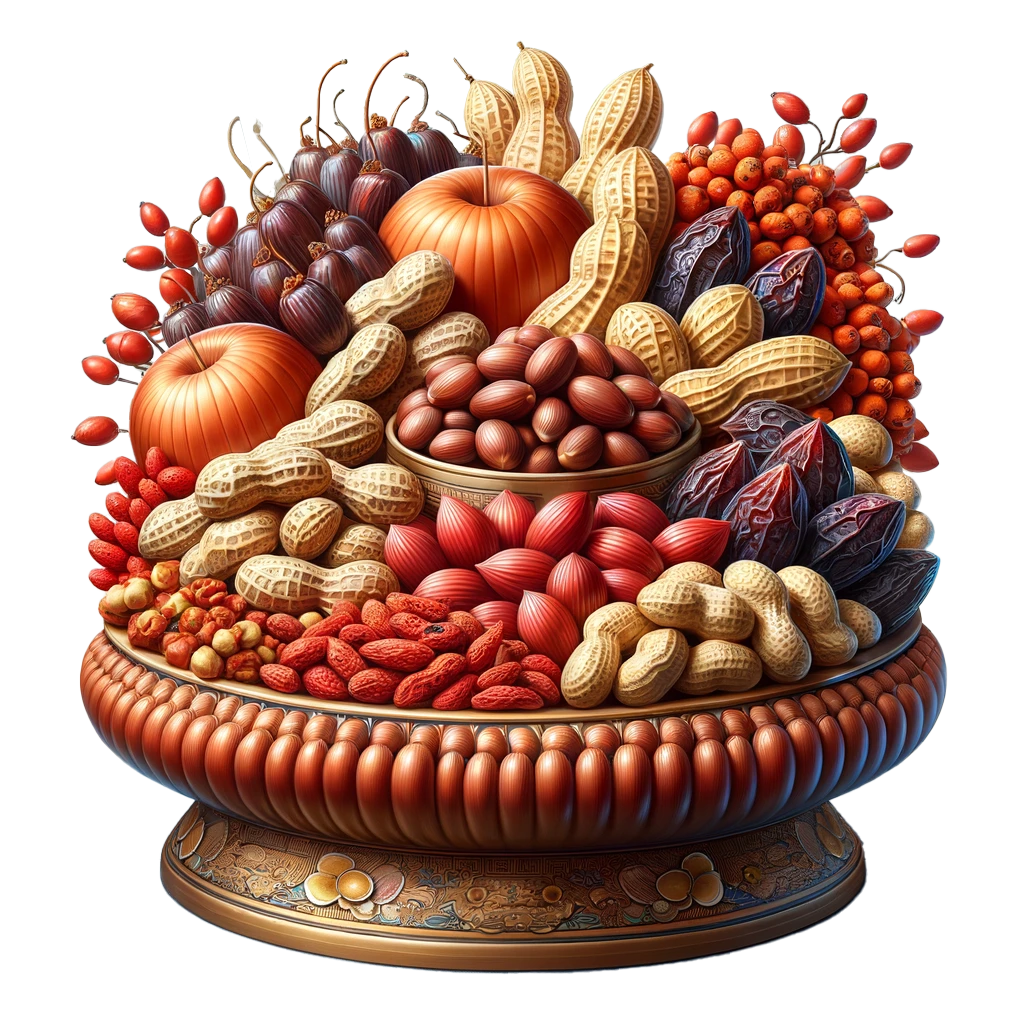

祝福供品

供品寓意

月老喜欢吃甜甜、软软的食物,因此供品可以准备巧克力、糖果、甜麻糬等。 此外,也可以准备谐音特殊的供品,例如:花生(花生好事)、红枣(早日实现)、 枸杞(人气爆棚)、桂圆(圆圆满满)、鲜花水果(开花结果),以及很夯的求姻缘组合「桃花+筷子=(桃花运快来)」等。祈福时,默念自己的名字、生日、年龄、地址,祈福事项等。

听木鱼声